※お願い※ お車で本店にお越しのお客様 ナビゲーションで『小ざくらや』と選択されますと本社の位置に誘導されるかと思います。本社工場に売店はございませんので、小ざくらや一清本店で検索くださいますようお願いいたします。

創作実績

●『芸能人格付けチェック』での創作実績

お菓子で「描く」という挑戦

―― 芸能人格付けチェック出演秘話

数年前から、心のどこかでずっと温めていた夢がありました。

それは、幼い頃から続けてきた「油絵」という表現を、いつか“お菓子”で描いてみたいということ。

絵の具を、砂糖や水あめ、着色料に変えて、キャンバスの上で再現できたら――。

ずっと頭の中で描いていたものの、実現する機会はなかなかありませんでした。

きっかけは、突然に

そんなある日、2018年の1月。

なんとあの『芸能人格付けチェック』というテレビ番組から、「シャガールの絵画の“偽物”をお菓子で作れないか」という、驚きの依頼が届いたのです。

ただ正直なところ、僕はその番組を見たことがありませんでした。

「高視聴率番組? 偽物の絵? 一体何のことだろう…」と、頭にはてなマークが浮かぶばかり。

でも、「絵を描ける!それもお菓子で!」という喜びがすべてを上回り、気づいたら二つ返事で引き受けてしまっていたのです。

初めての“菓子画”制作

こうして生まれたのが、シャガールの模写菓子。

本物のキャンバスに、絵の具代わりの“お菓子”で描いた、人生初の“菓子画”でした。

通常の食用着色料だけではどうしても色が浅く感じられたため、水あめに海外製の非認可の食紅を加え、深みのある色を再現。

甘くて透明感のある“飴の絵の具”が、ようやく完成したのです。

制作には1か月。トラブルもたくさんありました。

そして納品当日。東京のスタジオへ向かう車の中で、固定していた後部座席が外れ、まさかの“絵の上に落下”…。

作品の表面、ガラスのように固めた飴がバリッと割れてしまったのです。

もう終わりだと思いました。でも、奇跡が起きました。

予感していたかのように、予備の材料をすべて積み込んでいた自分。

東京に到着してから2時間で緊急修復し、なんとか撮影に間に合わせることができました。

それでも、当日使われた作品は一部がまだ固まっていない“描きたて”の状態。

スタジオ内に甘い香りが漂っていたのは、たぶんそのせいだったと思います。

そして第2章 ―“工芸菓子”盆栽への挑戦

数ヶ月後、2度目の依頼が舞い込みます。

今度は、“本物そっくりの盆栽”をお菓子で作ってほしいという依頼。

「いやいや、それは“工芸菓子”でしょ? 僕はずっとそれを否定してきたんだよ。」

しかも、作ったことがない。やり方もわからない。

正直、断る気満々でした。けれど――

ディレクターの熱意と、何より“自分の限界を見てみたい”という気持ちが勝ちました。

和菓子の工芸では「雲平」や「餡平」がよく使われますが、あえてそれらを使わずに挑戦。

材料や構造を工夫しながら、自分なりの“菓子盆栽”を形にしていきました。

結果、たくさんの方からご好評をいただき、今でも「見てみたい」と遠方から訪ねてくださる方もいらっしゃるほどの作品になりました。

お菓子は、食べるだけじゃない。

想像する力が、すべてを超えていく。

普段、「お菓子を“作品”と呼ぶのは嫌いだ」と言ってきた僕ですが、

この時ばかりは、胸を張って言わせてください。

これは“作品”です。

第三作:七宝焼きの壺 ― 想像以上の壁

三度目の出演は翌年の春。今回の作品は、何を作るかというところから番組サイドと相談して決めたものでした。テーマは「壺」。しかも、地元・名古屋の伝統工芸である七宝焼きの壺です。

正直、初回にシャガールの絵を描いた経験があったため、絵付けに関しては“造作もない”と高を括っていたのですが……この思い込みが大間違い。形を作って絵を描くところまでは比較的スムーズだったものの、**最大の難関は「七宝焼き特有の輝き」**でした。

何度も名古屋の七宝焼き会館に足を運び、実物を観察しては再現方法を模索。それでも、どうしても納得のいく質感が出ない。最終的にはなんとか近い雰囲気を出すことができましたが、「これでよし」と胸を張れる仕上がりには、残念ながら至りませんでした。

なお、現在残っている写真は艶出し前の状態のもので、艶ありの完成品の写真がなぜか見当たらず……。もし記録に残っていれば、もっと違った印象をお伝えできたかもしれません。

第四作:兜 ― 最も苦戦した一作

その後、コロナ禍によってしばらく依頼がストップしていたのですが、2022年の秋、久しぶりに番組から新たなオファーが届きました。今度のテーマは「兜」。これもまた工芸菓子の部類に入る作品です。

例によって、一般的な工芸菓子素材(雲平や餡平など)は一切使わずに制作。この方針は盆栽作品の時と同様ですが、今回の兜はこれまでの中で最も苦戦したと言っても過言ではありません。

しかも、当日使用された兜の写真は、実際には収録時に使ったものとは異なります。というのも、東京での撮影後、移送中に作品が落下して破損。そのため、急遽修復作業を行い、一部のパーツを全面的に作り直すことになったのです。

とくに手を入れたのが以下の部分です:

- 鍬形(くわがた)

- 吹返し

- 錣(しころ)

- 眉庇(まびさし)

元のデザインからは少し変わってしまいましたが、より見栄えを重視したアレンジを加え、完成にこぎつけました。仕上がりとしては、四作の中でもっとも印象深い作品のひとつとなったと思います。

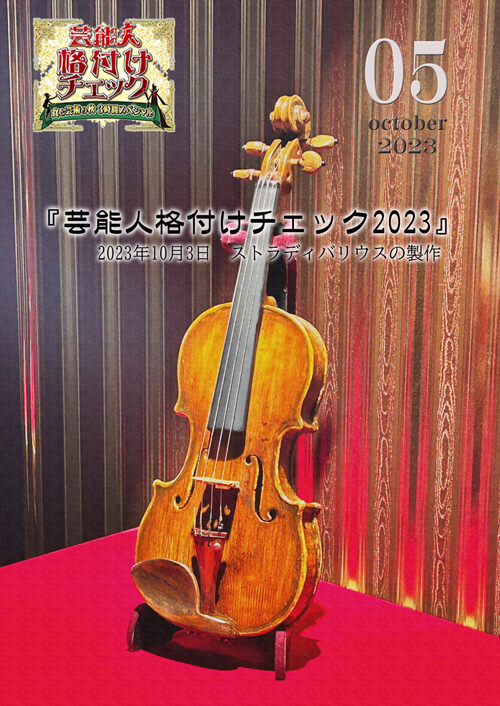

第五作:ストラディバリウス ― 夢はギター、しかし選ばれたのは名器

2023年、番組から提示されたテーマはなんと**「ストラディバリウス」。

世界に現存する本物は数百挺しかなく、その価値は数億円**ともいわれる歴史的名器です。

実物を知ることなく再現することはできないと考え、日本バイオリン(Tokyo Violin Makers)まで足を運び、実物をこの目で見て取材を敢行。細部のフォルムや質感、そして独特の艶やかさをしっかりと記憶に焼きつけて帰りました。

本当はギターを作るはずだった

実を言えば、当初は「ギター」を制作するつもりで、食品で“弦”を再現する研究を1年がかりで進めていたのです。どの素材が張力・艶・発色に優れているか、どの温度で伸ばせば最適か…。これは個人的にも非常にワクワクするテーマで、技術的な山場はほぼクリアしていました。

しかし、例年通り「予定通りにはいかない」のがこの番組。最終的にギターではなく、バイオリンの最高峰「ストラディバリウス」に決定。

美しさを再現する戦い

バイオリンはシンプルなようでいて、曲線の流れ、ニスのような輝き、木目の深みなど、見る者を魅了する完成された美しさがあります。それを「和菓子素材」で再現するのは容易ではありませんでした。

実際、収録直前まで「磨き」の作業に没頭。

本物の楽器制作で使われる磨きの工程とほぼ同じ手法で、ひたすら艶を出し続けました。

結果として、自分としては満足のいく仕上がりにはなりました。

それでも、やはり心のどこかで「いつかギターも作ってみたい」という気持ちは残っています。

第六作(2024年)金沢和傘 ― 金銀箔で描く、美と食の極限挑戦

2024年、6度目となる『芸能人格付けチェック』からの依頼。

テーマはなんと、ルーブル美術館にも作品を展示する九谷焼の巨匠がデザインした金沢和傘。

加賀百万石の伝統を和菓子で表現する、前代未聞の挑戦でした。

シャガールは水飴、今回は金銀箔

以前、シャガールの絵を模写したときには「水飴」で絵を描きました。

今回の画材は“金箔と銀箔”。もちろん、初挑戦。

「描くこと自体には不安はない」――そう思っていました。

でも、それは大きな間違いだったと気づくのに、時間はかかりませんでした。

傘を作る、その前段階で1ヶ月

最大の難関は、和傘の「和紙の質感」を食品でどう再現するか?

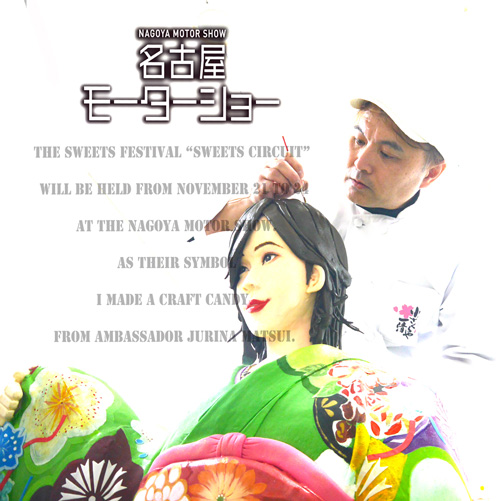

実はこの研究、過去に名古屋モーターショーで松井珠理奈さんの等身大フィギュアを製作した際に、着物の再現用に試行していたテーマでした。

当時使わなかった馬鈴薯澱粉+ゼラチンのシートをベースに、食物繊維を練り込み紙の質感に近づける――

理論はあったが、実際の制作では湿気厳禁・水使用不可。

竹炭による染色も一筋縄ではいかず、張っては剥がしの繰り返しで、1か月が経過しました。

絵を描く―でも“金銀”は簡単じゃない

やっと描く工程に入り、アルコールで金銀箔を溶いて筆をとる。

しかしここでまた問題が発生――

乾燥すると、金銀箔が粘着力を失いポロポロと剥がれ落ちるのです。

いくら描いても、仕上がった瞬間に崩れていく。

解決の鍵は“和菓子ケーキ”の技術だった

悩み続ける中で、ふと思い出したのは、

自分が創作和菓子ケーキを作る際に使っていた「ある素材」。

それを接着剤のように下地に塗ることで、金銀箔はしっかりと定着。

あの時ばかりは、長年の経験がまさに“救い”となった瞬間でした。

この番組がくれた挑戦に、感謝を込めて

6年にわたる制作の中で、和菓子の枠を超え、

素材・発想・技術すべてにおいて限界を越える機会をいただきました。

この番組がなければ出会えなかった世界。

毎年の挑戦に、心から感謝しています。

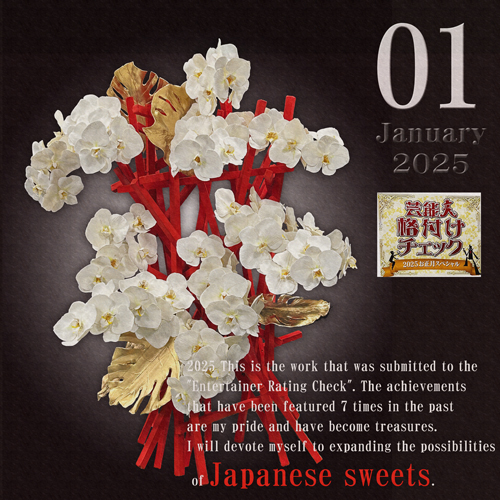

【2025年 新春スペシャル】假屋崎省吾先生の“生け花”に挑戦!

まさかの連続出演、2024年の和傘に続き2025年新春スペシャルへ。

今回のご依頼は、なんと假屋崎省吾先生の生け花の「フェイク製作」。

しかも…製作期間は1か月!

打ち合わせ・構想・材料準備を含めると、実質たったの2週間しか猶予がありませんでした。

生け花の経験はなく、学生時代に葬儀花を挿していたアルバイト経験を頼りに挑むことに。

和菓子で「生花を創る」この前代未聞の挑戦は、想像以上に繊細かつ大胆な作業でした。

当日は假屋崎先生ご本人とお弟子さん方にもご協力いただき、現場で一緒に生け込みを実施。

「よっしゃ、騙すぞい!」と、思いを込めて臨んだ一作です。

お正月スペシャルは2度目で、前回盆栽を作った時もそうでしたが、2日から本店に展示したものを見に遠方からたくさんの視聴者の方がお見えになりました。しばらく飾っておく予定なので、興味のある方は是非いらしてくださいね。

今回の製作に関してのインスタのリールはこちらからご覧ください。

全く同じ動画ですがTikTokはこちらです。