※お願い※ お車で本店にお越しのお客様 ナビゲーションで『小ざくらや』と選択されますと本社の位置に誘導されるかと思います。本社工場に売店はございませんので、小ざくらや一清本店で検索くださいますようお願いいたします。

4代目の勝手にポッドキャスト

●4代目の勝手にポッドキャスト

ちょっと自己満足なページになっていますが、どうぞ笑って聞き流してください。これは、私自身が日々感じていることや、これまでの経験を音声コンテンツとしてまとめたものです。

それに対して、少し客観的な解説を添えてみました。ところどころ、AIによる音声に違和感があるかもしれませんが……そこはご愛嬌ということで(笑)。

AIに語らせているため、温かく見守っていただけると嬉しいです。

自己不満足と感性

自己成長と創造性に向き合う ― 二つの言葉から

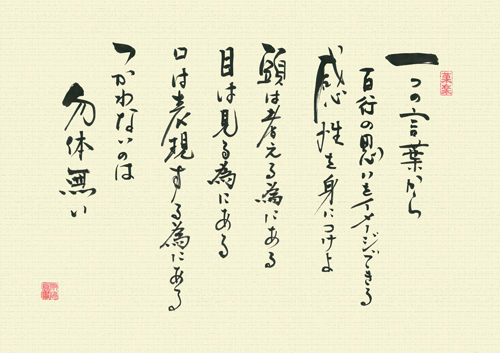

「一言から百行を思え」では、一つの言葉から無限の想像が広がる力、そしてその想像力がいかにして表現や商品開発へと繋がっていくかを語っています。筆者は“感性”を「瞬間的な総合力」と定義し、自身の経験から育まれたその感覚こそが、創造的な仕事に不可欠であると説いています。

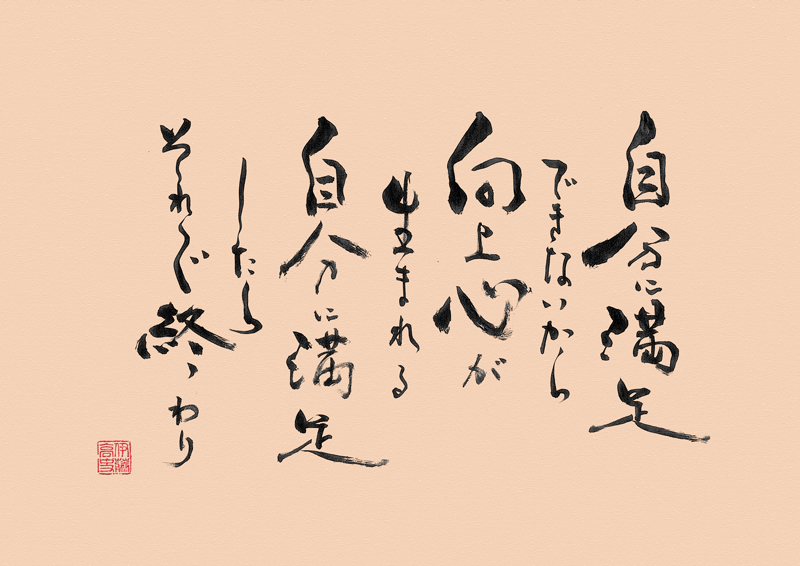

一方、「満たされぬ心が、明日をつくる」では、「自分に満足できない」という感情に光をあてます。その“不満”こそが向上心の源泉であり、人が進化し続けるための本能的な原動力である――筆者はそう語ります。足りないと感じるからこそ、学び、挑み、成長する。その姿勢こそが、未来をつくるのだと。

どちらの記事にも共通するのは、「人は未完成だからこそ美しい」という信念です。日々の仕事や人生の歩みの中で、感性を磨き、前進し続けることの意味を、丁寧な言葉で紡ぎ出しています。

和菓子への思い

🍡 お菓子づくりの向こう側にあるもの

和菓子職人として、私たちが歩んできた道は、技術や素材だけでは語り尽くせないものでした。

本当に大切なのは、お客様や関わるすべての人々への“敬意”、そして“菓子作りを楽しむ心”。

それこそが、今の自分たちを支える根幹だと感じています。

私たちは、単なる「美味しい」だけでなく、「心に残るお菓子」を目指してきました。

その中で見えてきたのは、

- 自分たちにしか作れない“看板商品”を持つこと

- 時代に流されない“ブレない経営軸”を持つこと

- 何より“人間性と感性”を磨き続けること

これらの積み重ねが、お客様の心に響く和菓子を生むのだと確信しています。

とりわけ創作菓子やアレルギー対応のお菓子には、「誰かの願いを形にしたい」という思いが込められています。

そうして生まれるのが、“生きているお菓子”——

それは、単なる商品ではなく、「お客様の笑顔」を伴って初めて完成するものなのです。

私たちが本当に届けたいのは、お菓子の向こう側にある感動です。

「食べて、喜んでいただける」ことに、これからも誠実に向き合っていきたいと思います。

和菓子教育の本質とは何か──“思い”を形にする力を育む

製菓教育に関する講演・提案書のご紹介

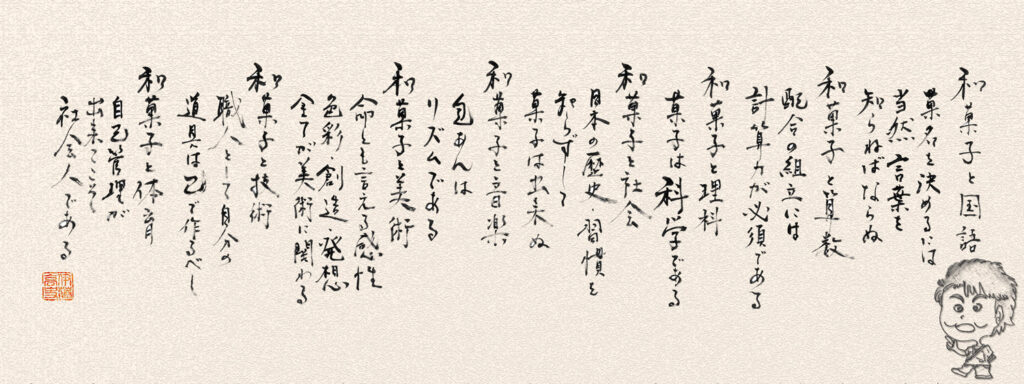

本資料は、和菓子職人であり教育者でもある筆者による、製菓教育の本質を問う講演原稿およびカリキュラム提案です。

単なる技術習得にとどまらず、「なぜその工程が必要なのか」と問いかける力。

和菓子づくりを通して国語・数学・理科・社会・美術など、すべての教科が繋がっているという学びの実感。

そして何より、お客様や季節、文化への「思い」をかたちにする創造性と感性。

本提案では、現場での学生との対話や、特別授業の活用に対する問題提起も交えながら、

「技術を教える」だけで終わらない、“人を育てる”教育のあり方を語ります。

和菓子づくりは、総合的な学びであり、人間教育でもあります。

未来の職人たちに何を伝えるべきか——そのヒントが、ここに詰まっています。

経営者としての16か条

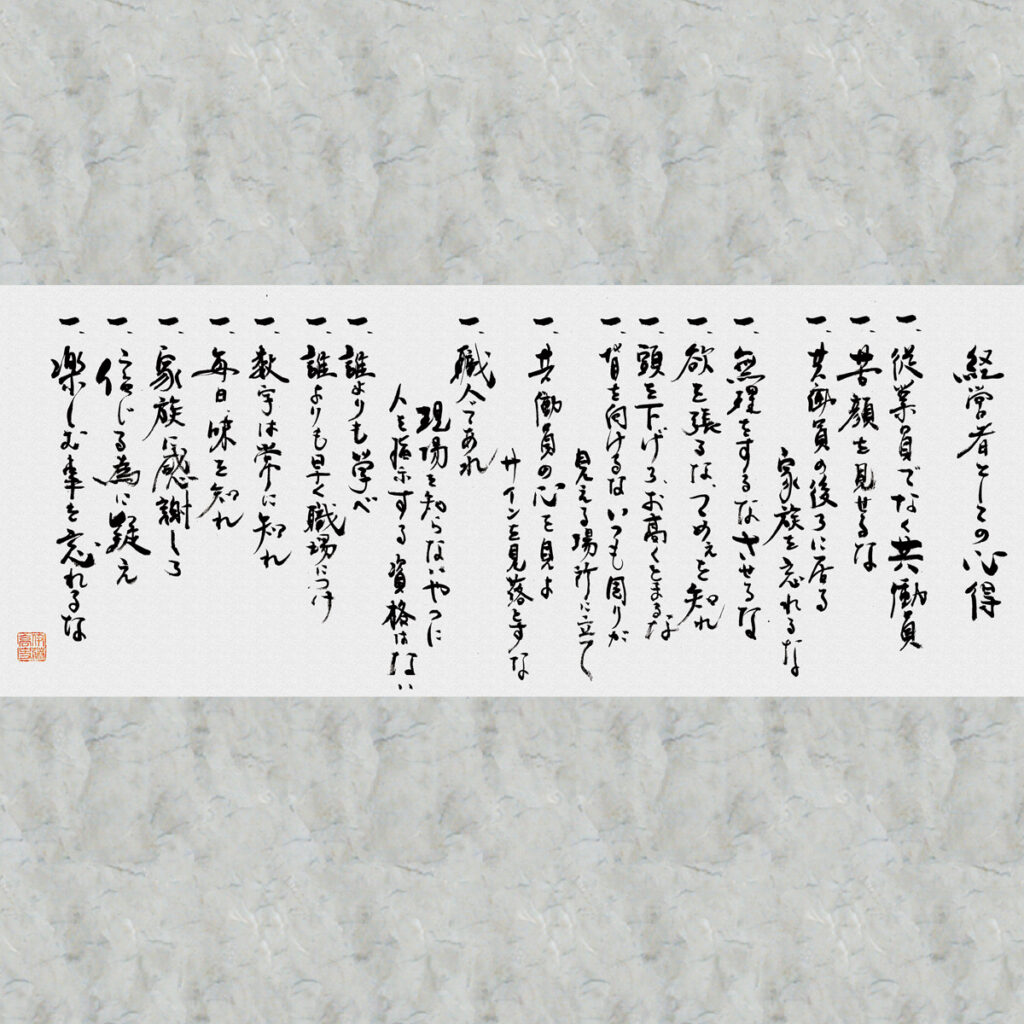

経営者としての心得

※これはあくまで私自身への戒めであり、他人に押しつけるものではありません。

時代の流れとともに、常に見直し・更新していくべきものと考えています。

- 従業員を「使う」のではなく、共に働く「仲間」として尊重すること。

人としての敬意を忘れず、対等な目線で接する姿勢が信頼関係の礎となる。 - どんな困難な状況でも、常に前向きな態度を保つこと。

経営者の表情や言葉は、そのまま職場の空気を変える力を持っている。 - 自分の「欲」と「感情」に振り回されず、謙虚であること。

驕りや怒りに支配されれば、判断を誤り、信頼を失う。 - 現場を知ること。足を運び、空気を感じ、人の変化に気づくこと。

数字だけでは見えない“今”を読み取る感覚を大切に。 - 学びを止めないこと。

過去の成功体験にすがるのではなく、常にアップデートする柔軟さを持ち続ける。 - 仕事を楽しむ姿勢を忘れないこと。

楽しそうな背中こそが、従業員のやる気を引き出す何よりの説得力になる。 - 数字に強くなること。品質に敏感になること。

曖昧な感覚では、継続はできない。細部にこそ真の価値が宿る。 - 家族に感謝すること。

自分の挑戦は、多くの理解と支えによって成り立っている。 - 「信じる」と「確認する」を両立させること。

人を疑うのではなく、仕組みで安心を築く。その冷静さと仕組みづくりが、信頼の持続につながる。

芸能人格付けチェックへの挑戦

『芸能人格付けチェック』出演と工芸菓子制作の記録

当初、和菓子職人として「工芸菓子」に対して懐疑的だった私が、テレビ番組『芸能人格付けチェック』での依頼をきっかけに、その考えを少しずつ変えていきました。

絵画・壺・兜・バイオリン・生け花・和傘など、毎回異なるテーマに挑戦する中で、素材の特性や再現の難しさ、時間的制約、アクシデントなど、数々の壁に直面しました。しかしそれを一つひとつ乗り越えるたびに、和菓子の持つ「表現力の可能性」に気づかされていったのです。

ただ「本物そっくりに作る」だけでは終わらない。

そこに命を吹き込むような“気”を宿すことで、作品は単なる模倣ではなく、見る者の心を動かす「芸術作品」となっていきました。

この記録は、和菓子職人としての私の技術と情熱、そして舞台裏の苦悩と歓びを綴ったものです。ものづくりの真髄に少しでも触れていただけたら幸いです。